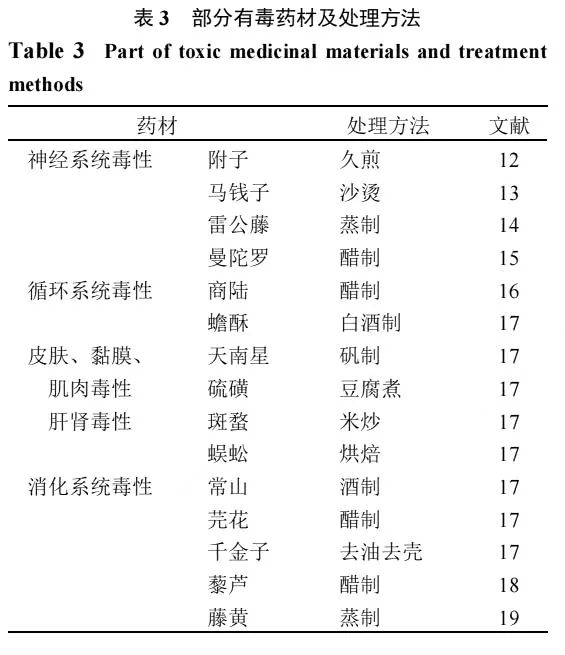

1.3需特殊處理的有毒藥材

1.4 出膏率大和黏度大影響成型工藝的藥材

出膏率是指按照規定的提取工藝生產,單位質量的中藥材所產出的流浸膏或干浸膏的質量,它是提取工藝中一個重要的生產管理指標,與產品的質量和成本關系密切。同時出膏率也對含量的影響極大。但出膏率大,成型所需輔料也相應增多,增加了中藥配方顆粒臨床服用量,容易造成資源和生產成本的浪費。黏性大,成型所需要的輔料和浸膏的比例可能超過 1∶1,不符合有關要求。部分藥材由于出膏率過大,往往意味著提取強度大、時間長,使芳香發散走表之品變成味厚氣濁趨下之物,而影響藥效[20]。由于中藥配方顆粒需將藥材提取、濃縮后再與相應輔料一起進行加工,浸膏的質量將會影響后續輔料的使用,容易對產品造成影響。因此,此類藥材與中藥配方顆粒適配性不佳。

1.5 高純度的結晶性藥材

高純度的結晶性藥材通常由植物莖葉提取結晶而來,具有芳香性、易揮發升華,如冰片、薄荷腦、樟腦等,能提高血腦屏障的通透性,在中醫中通常作為“佐使藥”“引經藥”配伍使用,臨床使用量少[21-22]。由于已經經歷了初步的提取、結晶處理,具有較高的純度,再經歷二次提取有很大難度。此類藥材往往不溶于水,而易溶于有機溶劑,所用溶媒不符合中藥配方顆粒技術要求中制藥用水的要求,與輔料混合需要經過復雜的處理。此類藥材也不適宜制成中藥配方顆粒。

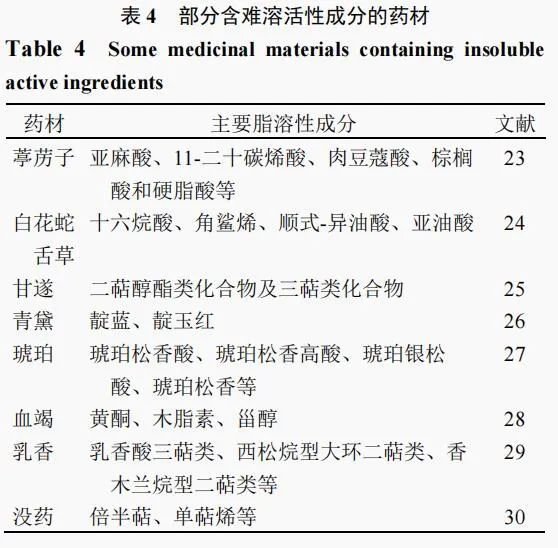

1.6 含難溶活性成分的藥材

部分藥材主要活性成分脂溶性較大,難溶于極性大的溶劑,水提效率低,工業中往往使用有機溶劑進行提取,不符合現行中藥配方顆粒質量標準技術要求。因此,此類藥材不宜制成中藥配方顆粒,見表 4。

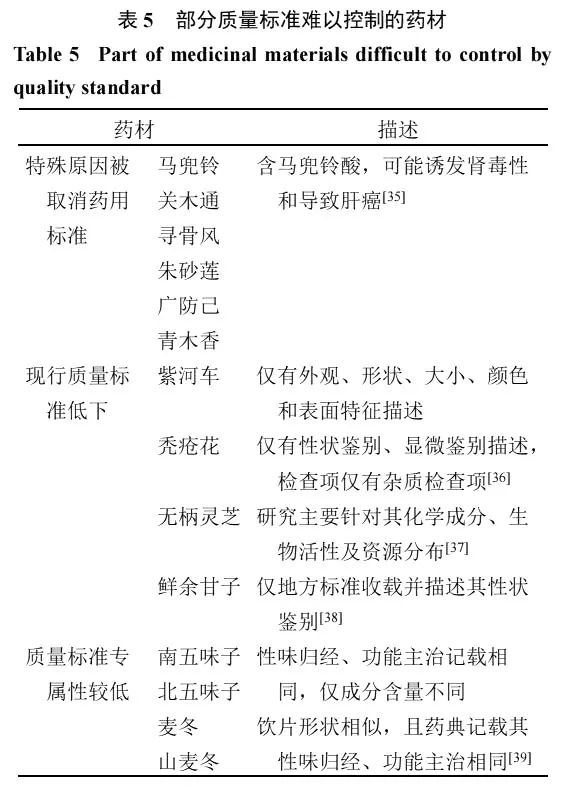

2.1質量標準難以控制的藥材

統一、明確的藥材標準對加強藥材質量監督管理有著十分重要的意義。部分藥材暫未被收錄進《中國藥典》2020 年版,或曾具有官方藥用標準,但被國家食品藥品監督管理局逐步取消,如含有馬兜鈴酸的馬兜鈴、關木通等[31]。個別藥材,現行質量標準較低,僅主要通過藥材或飲片性狀對藥材質量進行控制,制成配方顆粒后,無法從配方顆粒性狀上對其進行質量控制,如椒目、紫河車等。椒目始載于《本草經集注》,為甘肅省地方習用藥材,現有質量標準載于甘肅省中藥材標準(2009 年版),僅有性狀、顯微鑒別描述[32]。而紫河車在《中國藥典》2015、2020 年版中均未被收錄,在《中國藥典》2010年版標準中只有外觀、形狀等表面特征的描述,缺乏鑒別、檢查、含量等控制指標[33]。一些藥材質量標準專屬性較低,如五味子(北五味子)和南五味子相似度極高,僅在成分的含量上有所不同[34],制成配方顆粒后,難以對其進行質量控制。此類藥材制成中藥配方顆粒后,質量無法得到有效保證,建議不宜制成配方顆粒,見表 5。

2.2 提取所用溶媒特殊的藥材

在《中藥配方顆粒質量控制與標準制定技術要求》中,明確指出提取溶媒為制藥用水,以此更接近傳統水煎劑。然而部分藥材用水提取會導致其毒性增加,如含有秋水仙堿及含皂苷類的中藥。秋水仙堿可以抑制細胞分裂過程中紡錘絲的形成,阻止細胞分裂,可強烈刺激泌尿系統與消化系統,同時,秋水仙堿易溶于水,水提時易從藥材進入溶劑[40]。含皂苷類的藥材對呼吸有一定抑制作用,常需要和醋酸反應生成醋酸鹽,以降低其毒性[41]。常見的含秋水仙堿的藥材有光慈姑、山慈菇等,含皂苷類的藥材主要有商陸、土牛膝、木通等。

2.3特殊管理的藥材

“毒、精、麻”中藥藥品是特殊的中藥,由于具有特殊的性質,其儲存、保管、使用都受到相應的管控。最常見的精神類、麻醉類藥材為麻黃、罌粟殼。罌粟殼包括罌粟殼和蜜罌粟殼 2 種,在使用中必須經過配方使用,且市面上不允許單獨銷售或使用[42]。麻黃含麻黃堿、偽麻黃堿,可刺激中樞神經系統,易被犯罪分子非法制成冰毒,因此,有規定要求“單位劑量麻黃堿類藥物含量大于 30 mg 的含麻黃堿類復方制劑,列入必須憑處方銷售的處方藥管理”[43]。此類藥材由于政策和功效的特殊性,不適宜制成中藥配方顆粒。

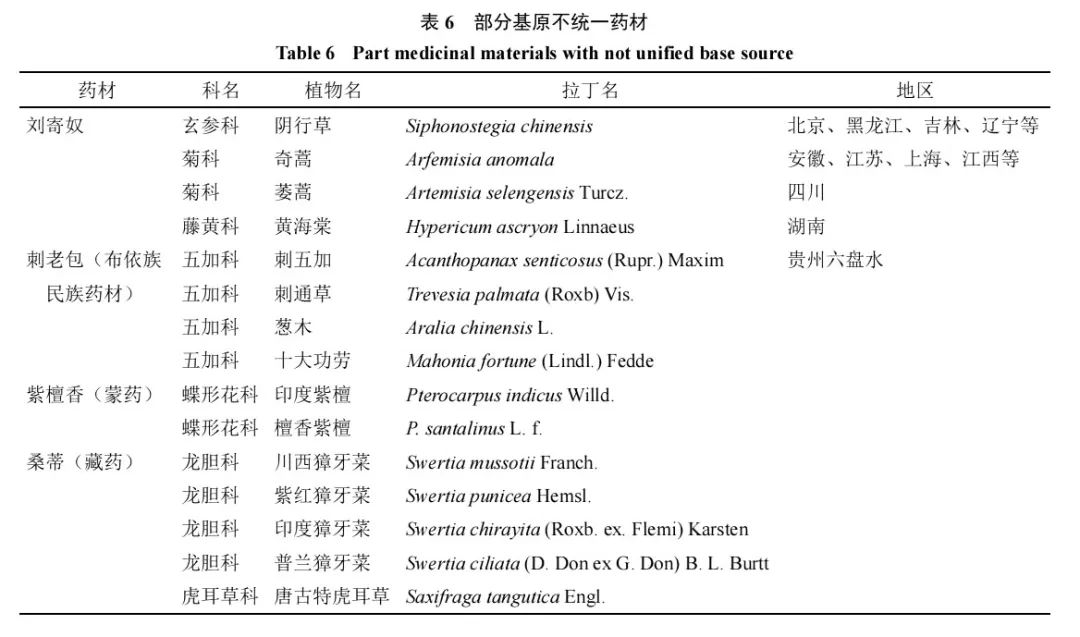

2.4 基原不統一的藥材

中藥材的基原對藥材的質量及功效有很大影響,明確藥材基原對藥材質量控制和新藥研發有重要意義。部分藥材存在基原混亂、基原標準不統一等現象,對藥材的進一步加工造成困難。如劉寄奴分為北劉寄奴和南劉寄奴,前者來源于玄參科植物陰行草 Siphonostegia chinensis Benth.的干燥全草,后者來源于菊科植物奇蒿 Arfemisia anomala S. Moore 的干燥全草,在《中國藥典》2020 年版只收錄了北劉寄奴。而在《浙江省中藥炮制規范》(2015年版)中只收載了南劉寄奴,這說明南劉寄奴為該省的習用藥材[44]。同時,不同的地區對于劉寄奴這一藥材的來源也有不同的規定[45]。民族藥中藥材基原混亂的問題也比較突出,見表 6。這一類藥材不便于質量控制,制成中藥配方顆粒后更難以控制其質量。

中藥配方顆粒是現代中藥的重要發展趨勢,既保留了原中藥飲片的重要特征,能夠滿足醫師進行辨證論治,隨證加減,又免去了煎煮這一繁瑣的步驟,可直接沖服,作用迅速,療效確切,安全衛生,這些優勢決定了其良好的發展前景。但在中藥配方顆粒的研究過程中發現,部分藥材因其自然屬性或其他特殊原因,不適宜制成中藥配方顆粒,《中藥配方顆粒質量控制與標準制定技術要求》對此做出了指導性的規定,相對于《中藥配方顆粒質量控制與標準制定技術要求(征求意見稿)》有了一定的進步,但未進行詳細說明,本文對此進行了討論,拋磚引玉,有利于業內重視,以推動配方顆粒產業發展。

由于部分藥材不適宜制成配方顆粒,臨床上醫師在開中藥配方顆粒處方時,會出現所需中藥材無對應中藥配方顆粒的現象,如經典名方中的大承氣湯、附子理中湯等,其所需重要中藥分別為芒硝、附子,芒硝作為礦物藥不適宜制成配方顆粒,而附子具有較強毒性,需要經過特殊處理,不符合中藥配方顆粒技術指導要求。在實際臨床應用中,醫師在開具中藥處方前,應對中藥配方顆粒有一定了解,建議對臨床醫師進行相關培訓,避免臨床用藥時重復修改處方。

對于部分不適宜制成中藥配方顆粒的中藥飲片可進行特殊處理,如貴重藥材飲片可直接粉碎制粒,含揮發性成分的飲片可先提取揮發油再添加到飲片提取物中制粒,含淀粉及黏液質較多的飲片提取液,濾過時可通過大孔樹脂或使用膜分離等方法[46]。日本在吸收中國傳統中醫理論基礎上,創立了“復方顆粒+單方顆粒”的配伍模式,復方顆粒是根據中醫名家名方制成的復方中藥顆粒劑,單方顆粒則指單味中藥提取制成的中藥配方顆粒[47]。此種配伍模式更加靈活,在一定程度上可緩解品種不適宜的情況。

在公示的 160 種中藥配方顆粒質量標準中,部分品種的標準特異性不強,不利于鑒別其真偽優劣。如生地黃、熟地黃配方顆粒;白芍、赤芍、炒白芍配方顆粒;葛根、粉葛配方顆粒等。這些品種在使用飲片時,可用“性狀”對其進行真偽鑒別,但制成配方顆粒后,已經喪失了外觀特征,其現有的標準無專屬性,很難控制其生產原料。針對此類中藥配方顆粒品種的假投料或亂投料現象難以進行鑒別和控制。所以,建議對這些易混淆的配方顆粒品種建立特異性標準,在此之前,建議不宜制成中藥配方顆粒上市銷售,以確保中藥配方顆粒的質量,促進產業良性發展。